一、项目简介

《中国近现代史纲要》作为全国高等学校本科生必修的思想政治理论课之一,(以下简称“纲要”)这门课程面向的主要是全国高校本科大一学生,“纲要”课程旨在帮助大学生在马克思主义唯物史观指导下,正确看待和评价中国近现代史上的重大问题。“纲要”课与学生在中学学习阶段的历史课程内容有重合之处,但基于“纲要”课的课程性质,它作为一门思想政治理论课,显然是对学生中学阶段的理论升华。因此,在教学过程中应使用科学的方法,在课程开展过程中,综合训练环节以声临其境-配音的形式,贴合00后大学生尤其是05后大学生的兴趣点,使学生通过对近现代史题材的优秀影视剧作品配音,通过创设真实的语言情境,激发学生的学习兴趣,提高其参与度,让学生在互动中锻炼语言能力和情感感知能力。在此过程中实现了学生从感性认知到理性认知,从被动灌输到主动领悟的转变。进一步帮助新时代的大学生更加深入地了解国家历史、了解国情,进而培养新时代大学生理解四个选择,增强“四个意识”、坚定历史自信、把握历史主动,增强学生爱国情怀。

二、解决的主要问题

1.激发学生学习的主动性。

2.提高课堂教学效果。

3.激发学生的社会责任感和使命感。

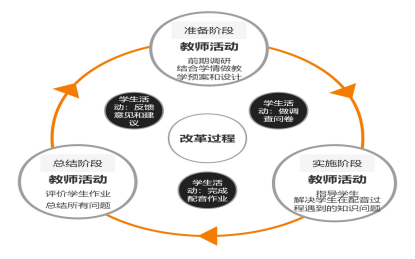

三、实施过程

四、问题的解决方法

1.建立素材资源库:教师团队共同协作,收集、整理和筛选优质的历史影视素材,建立专门的教学素材资源库,并对素材进行分类标注,注明适用的教学内容和历史知识点,提高素材选取的效率和准确性。

2.优化教学环节设计:合理规划每个教学环节的时间,提前制定详细的教学流程表。在教学设计过程中,注意影音作品与“纲要”教材相融通,突出“纲要”教材的主题实现中华民族伟大复兴,全方位打通历史与现实的关系,思政课堂与学生生活的关系,增强学生自主分析问题和解决问题的能力。

3.优化混合式教学:优化线上线下“两线链接”的教学效果评价与反思,作为重要的教研转型常态化,线上线下“两线链接”教学方式有力地推动“知识传授、能力培养、核心素养培育”三位一体教育目标的实践。有效地帮助师生在“声临其境”分组任务驱动下,结合本校学生实际情况,因材施教、整体推进教学。巧妙将“声临其境”的作品融入教学设计中,在“两线衔接”中灵活转化教学策略。

五、研究成果和创新点

1. 强化具体认知:将“声临其境”这种源自综艺节目的沉浸式体验方式引入《中国近现代史纲要》课程,替代了传统以视觉为中心的教学(如PPT/板书),触发学生听觉想象力,激发学生听觉、触觉等通感联想。学生通过“声临其境”达到“身临其境”的学习效果,引发学生情感共鸣。

2. 教学评价创新:构建全新的多维度评价体系,不再局限于传统的知识考核。除了考查学生对历史知识的掌握程度,还将语言表达、团队协作、情感传递等能力纳入评价范畴,同时引用现代技术手段如AI辅助的多维评价系统与学生互评相融合,形成“知识—能力—情感”三位一体的评价模式,更全面、科学地衡量教学效果和学生发展。

3. 教学资源开发创新:围绕教学需求,系统开发配套教学资源,建设专属资源库。资源涵盖精心筛选剪辑的影视片段、配套台词脚本、角色背景解读资料等,且资源紧密结合课程章节内容和教学目标,具有较强的针对性和实用性,丰富了课程教学资源,为教学实施提供有力支撑。

主持教师简介

王一迪,中共党员,基础教学部思政教研室教师,主讲《中国近现代史纲要》《党史》《形势与政策》等课程,主持及参与校级教改课题3项。